济源,山岭区面积占总面积的85%,土地分散、零碎,无疑成为制约其农业规模发展的瓶颈。但济源避短扬长,因地制宜发展蔬菜制种,使其成为引领山区农民致富的主导产业。同时,以白菜为代表的十字花科蔬菜种子占据国内市场份额的45%以上。全国每三颗大白菜种子中,就有一颗来自济源。济源也因此成为全球最大的十字花科蔬菜制种基地。

“金种子”拔掉“穷根子”

眼下,正是白菜制种管理的关键期。3月25日,在地处王屋山腹地的济源邵原镇刘寨村,村民们正忙着栽苗培土、浇水灌溉。

由于村里的地都是大小不等的“巴掌地”,以前“浇水靠天,收割靠担”,种啥啥不中,日子一直过得紧巴巴。这几年改为蔬菜制种后,同样还是这几亩沟洼地,收入却一下子翻了好几番。

正在忙活的刘寨村党支部委员翟小军说:“这些‘口袋田’种植普通作物是劣势,没想到却成了蔬菜制种的理想地。这些沟沟岔岔成为最好的天然屏障,能避免花期串粉,可以保证不同蔬菜种子的纯度与质量。”

刘寨村的变化,是济源变劣势为优势、大力发展现代高效农业的一个缩影。

素有“七山二岭一分川”之称的济源,长期以来农业规模化发展受到了诸多自然条件的制约。俗话说“观念一变天地宽”。近年来,济源将山区土地偏僻分散的劣势化为天然屏障隔离的优势,将蔬菜制种作为山区农业“破茧”转型的突破口,引领农民种上了“金种子”,一举打破农业“见效慢、回本慢、致富慢”的“铁律”。

坡头镇郝山村党支部书记周素玲说:“白菜种子一亩单季收入近5000元,甘蓝种子一亩单季收入近8000元,老百姓的种地热情噌噌往上涨呀!”村民郝福喜的账更直观:“我种了4亩甘蓝、4亩白菜,8亩地保守收入过5万元。现在全村蔬菜制种面积已超过500亩,村民的‘订单’收入超300万元。”

济源白菜花开,满山金黄。卢国玉 摄

“滚雪球”助力卖全球

郝福喜说的“订单”指的是村民与蔬菜制种企业签订的“种收”合同,只要按标准种植管理,收获的种子企业按照约定价格照单全收。

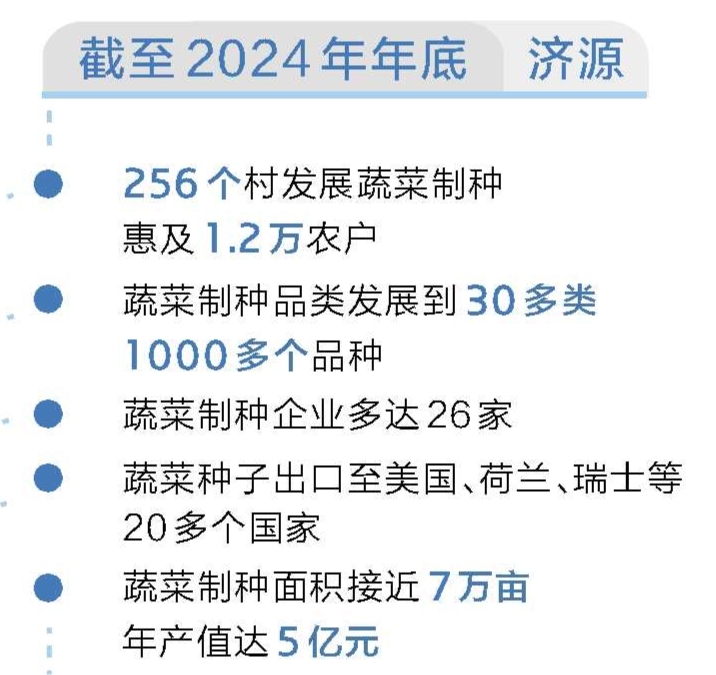

有了“定心丸”,蔬菜制种很快呈现出“滚雪球”效应,从王屋山区到丘陵地区、再到周边县市,种植面积呈几何倍数增长。截至2024年年底,济源就有256个村发展蔬菜制种,惠及1.2万农户,蔬菜制种品类发展到30多类、1000多个品种,蔬菜制种企业多达26家,蔬菜种子出口至美国、荷兰、瑞士等20多个国家。

截至2024年年底,济源蔬菜制种面积接近7万亩、年产值达5亿元,农村居民年人均可支配收入达28055元,居全省第2位,城乡收入比远高于全国、全省平均水平。

蔬菜制种鼓了农民“腰包”的同时,由此衍生出来的化肥、农机、运输等农民合作社,也让每个村的“家底”逐渐厚实起来。截至2024年,济源525个行政村(居)集体经济经营性收入全部超5万元,10万元以上的村(居)占比达84.76%,100万元以上的村(居)占比达17.9%。

农业芯赋能中国芯

为了让蔬菜种子成为含金量更高的“金种子”,济源通过科技赋能,实施种业振兴。3月25日,记者走进农业产业化省重点龙头企业——济源市绿茵种苗有限责任公司,技术人员正通过手机APP远程控制智能温室内的温度、湿度、光照等环境参数。“我们引进了国内领先的智能化育苗系统,每一秒都为种苗生长创造最佳环境。”该公司总经理王国强说。

记者来到济源市蔬菜制种大数据中心,这里的大屏上实时显示着全市蔬菜制种基地的墒情、气象、病虫害等数据信息。工作人员介绍:“我们利用物联网、大数据等技术,建立了覆盖全市的蔬菜制种信息化管理平台,实现了对蔬菜制种的全过程数字化管理,极大提高了种子的产量和品质。”

此外,济源大力推广水肥一体化、无人机植保等现代农业技术,更使蔬菜制种产业发展如虎添翼。与此同时,济源制种企业还与多家科研机构“联姻”,合作开展种子繁育技术攻关。

记者了解到,早在2013年,济源就建立了河南省绿茵蔬菜种子工程院士工作站和河南省十字花科蔬菜种子繁育工程技术中心。2022年,国家洋葱特色物种育种联合攻关首席专家吴雄扎根济源,成立了我国首个长日照洋葱杂交育种分子实验室。

科技赋能、数字赋能、人才赋能、财政赋能使蔬菜制种不仅成为济源农业的“底盘”,还塑造了一批具有完全自主知识产权的优质“农业芯”——育出的6个洋葱新品种,已从根本上解决了国外对我国长日照洋葱种子的“卡脖子”问题。(记者 王昺南 成利军)

责任编辑:张家祺